venerdì 4 ottobre 2019

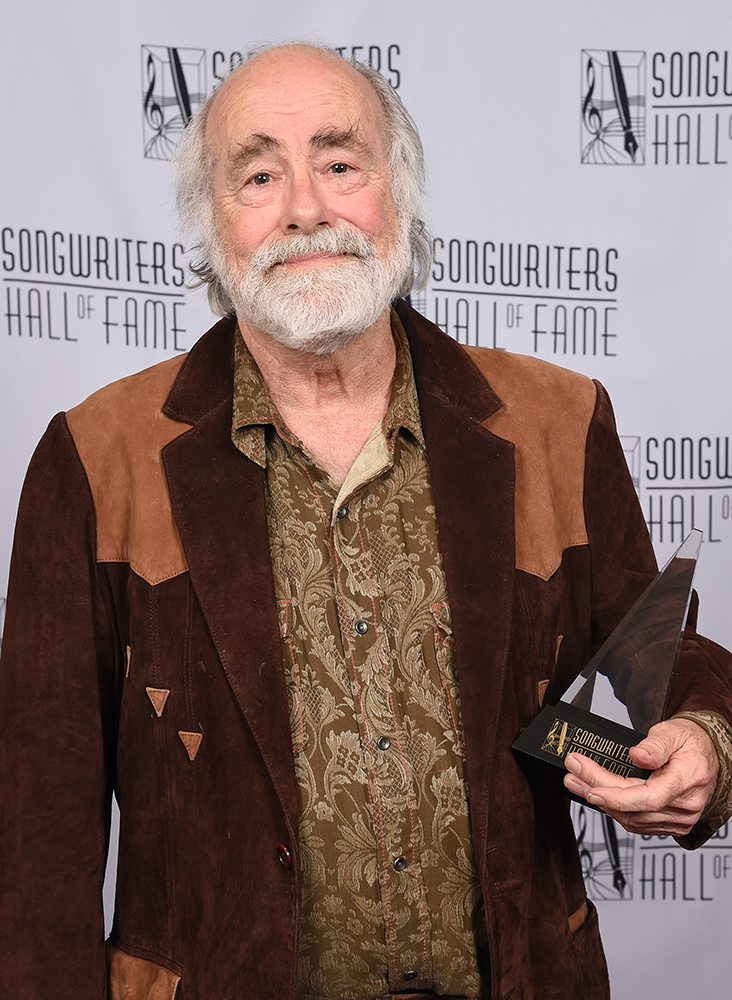

In memoria di Robert Hunter 1941-2019

http://www.buscadero.com/in-memoria-di-robert-hunter-1941-2019/

Gianfranco Callieri

Non aveva scritto testi soltanto per loro, perché delle sue strofe si erano serviti, tra gli altri, Bruce Hornsby, Jim Lauderdale, Elvis Costello, Cesar Rosas dei Los Lobos, New Riders Of The Purple Sage e il Bob Dylan di Together Through Life (2009), dove risultava autore di nove pezzi su dieci, ma è indubbio che il nome di Robert Hunter resti legato soprattutto all’epopea dei Grateful Dead e ai versi indimenticabili di decine di canzoni quali Dark Star, Casey Jones, Friend Of The Devil, Rubin And Cherise o Box Of Rain. Aveva del resto conosciuto il chitarrista e fondatore dei Dead, Jerry Garcia, ai tempi dell’adolescenza consumata tra le comunità beatnik della California dei primi ’60, quando il comune interesse per la musica li aveva portati a fraternizzare, pur nelle reciproche differenze e diffidenze (essendo di estrazione borghese il musicista, cresciuto in una famiglia di amanti dell’arte, e invece orfano il paroliere, abbandonato molto presto da un padre alcolizzato e da allora in transito perenne presso diversi istituti dello stato), e aveva soprattutto imparato a disconnettere la mente, per lasciar scorrere i sensi e l’istinto attraverso le parole, nel momento in cui, offertosi volontario per gli esperimenti promossi dalla CIA — il famigerato progetto MKUltra sul controllo delle menti — riguardo all’uso di allucinogeni, si era fatto somministrare acidi e mescalina dai ricercatori dell’Università di Stanford, rendendosi conto di come i fenomeni interiori, magari neppure razionalizzati a livello cosciente, rappresentassero una fonte d’ispirazione formidabile.

Con Garcia, Hunter era solito esibirsi, per pochi dollari, nei locali della provincia di Palo Alto, ma non tardò a prendere sul serio, sebbene si trovasse in New Mexico, l’invito del vecchio amico a concepire qualche lirica per l’esordio dei Grateful Dead, fino a imporre la propria firma su tutte le tracce del terzo Aoxomoxoa (1969) e a disseminare la successiva carriera del gruppo di altri brani tanto onirici quanto memorabili (cosa sarebbe, per esempio, il capolavoro Workingman’s Dead [1970] senza l’attacco piratesco e malinconico di Uncle John’s Band?). Titolare di una serie di lavori in proprio mai troppo lontani dalle sonorità dilatate e subliminalmente acustiche persino in veste elettrica dei Dead, Hunter esordì da solista nel 1974 dell’eclettico Tales Of The Great Rum Runners (pubblicato proprio dalla Round Records appartenuta al gruppo stesso e pieno di turnisti della Bay Area) e benché nessuno dei suoi album si sia rivelato imperdibile, il solitario Jack O’Roses del 1980 (quasi un’anticipazione delle opere soliste di Garcia e David Grisman), il successivo concept intitolato Amagamalin St. (risalente al 1984, con grandi cornici chitarristiche fornite da John Cipollina, ex-Quicksilver MS) e l’amabile live A Box Of Rain (1990), di nuovo totalmente acustico, hanno regalato motivi d’interesse non solo agli estimatori terminali del «morto riconoscente».

Amante dei flussi di conoscenza, tanto da citare platealmente lo scrittore irlandese James Joyce (e il poeta romano Ovidio) nella Beyond Here Lies Nothin’ in apertura al disco di Dylan di dieci anni fa, nonché (ottimo) traduttore per i lettori americani di numerose Elegie dell’austriaco Rainer Maria Rilke, Hunter è stato un irripetibile flâneur delle parole messe in musica, convinto, come Franz Kafka, che un contributo artistico fosse tanto più rilevante quanto più interpretabile, a piacimento, da chi vi si accostava, convinzione sulla base della quale, per lungo tempo, fu restio ad autorizzare, all’interno dei dischi, la traduzione dei suoi testi, in cui voleva ognuno fluttuasse libero e incantato, scovando o addirittura inventando significati secondo il proprio estro.

Le canzoni da lui scritte per i Grateful Dead, e in ispecie un monumento alla libertà fiabesca della vita di strada come Truckin’, forse la più grande composizione dedicata all’argomento dalla storia del rock (assieme a un altro titolo al gerundio, la Willin’ dei Little Feat: perché la strada, come i verbi, è un costante divenire), rappresenteranno per sempre altrettanti tributi all’incantesimo dell’ascoltare la vita in forma di canzone, rielaborando i motivi della tradizione folk — la solitudine, il viaggio, l’amore non corrisposto o perduto — in modo da farli diventare squarci improvvisi di amore per la fragilità degli esseri umani e per la loro capacità di rovesciarla all’interno di un racconto mitico, fondativo, intessuto d’epica e visioni surreali (così surreali da portare il nostro anche a decisioni incomprensibili, per esempio l’affiliazione, conclusasi alla fine dei ’90, con la chiesa di Scientology).

Morto all’età di 78 anni nella sua California, dopo un’operazione chirurgica piuttosto invasiva (si era già operato alla schiena nel 2013), Robert Hunter ha descritto il «viaggio lungo e strano» del vivere in toni oscillanti tra il misticismo e lo scherzo, con versi caratterizzati al tempo stesso da ironia e trasporto spirituale, disincanto e ideali travolgenti. «Non conta cosa significhino», diceva delle sue strofe imbottite di viaggi, pioggia, ritorni, banditi, stelle e fiori, «ma da dove siano scaturite».

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:

Posta un commento