Un amore durato una vita, ai limiti dell’ossessione e forse oltre, ha generato questo libello ricco di fatti veri e invenzioni, ascolti innamorati e risentimenti, incontri, scazzi e autobiographical trivia. Dalla leggendaria bohème degli anni ‘60 ai contestati trionfi del decennio dopo, dalle zuffe degli ‘80 al prematuro finale di partita, tristissimo ma circonfuso di splendida musica,Frank Zappa emerge come un gigante e un alieno, figlio sì del suo tempo ma proteso verso il futuro, un futuro che abbiamo appena cominciato a scoprire.

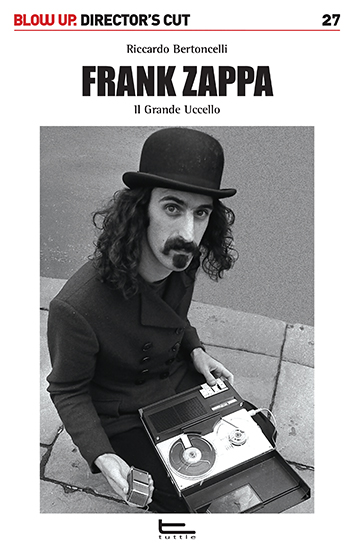

Riccardo Bertoncelli scrive di musica da quando aveva diciassette anni, cioè tanto tempo fa. Ha firmato da autore/curatore/traduttore non meno di 250 libri, che si stupisce di trovare solo ogni tanto sulle bancarelle dell'usato (resta il dubbio). Vive in una grande casa piena di dischi e da grande vorrebbe fare l'attore. Nella foto, appunto, una sua interpretazione di Fra' Girolamo Savonarola, patrono dei rocker integerrimi.

[di seguito l'Introduzione]

“Non esiste l’avanguardia; solo qualcuno che rimane un po’ indietro.” Peccava di eccessiva modestia Edgard Varèse, quando scriveva queste note; perché è vero, certo, che una larga parte di umanità tende a “rimanere indietro” ma è altrettanto vero che ogni tanto qualcuno proprio si stacca, vede in lungo, arriva molto prima degli altri. Come per l’appunto Varèse, e come quel ragazzo italo-americano, Frank Zappa, che un giorno del 1955 gli telefonò per esprimere ammirazione per le sue composizioni elettroniche che tanto lo avevano affascinato. Raccontano le cronache che quella prima volta Zappa non trovò il suo eroe ma non per quello smise di studiarlo e di onorarlo nella sua personalissima Hall of Fame, dove era in ottima paradossale compagnia: con Johnny Guitar Watson e Howlin’ Wolf, con Stockhausen, Stravinskij, Cage, i gruppi doo wop neri e bianchi (Elvis no, Elvis era troppo slavato per i suoi gusti), come esplicitato dalle affollate note del primo LP dove, per inciso, figurava un solo italiano e non tra i più prevedibili: Luigi Nono.

Zappa aveva quindici anni e quell’interurbana dalla California a New York era il regalo chiesto per il suo compleanno. Avanguardia anche quello, a ben pensarci: un investimento per il futuro, un domani che pochi vedevano ma che distava giusto una diecina d’anni, il tempo di scardinare porte e finestre del palazzo della musica e di creare un enorme giro d’aria con i venti sonori che circolavano. Avesse avuto due interurbane a disposizione, il giovane Frank avrebbe potuto telefonare anche a Marcel Duchamp per farsi confermare quel suo aureo proverbio: “nessuna associazione è vietata”. Ma prese per buona la dritta anche senza centralinista, e quello il filo conduttore della sua arte. Com’era un hombre vertical nella vita, Zappa era assolutamente horizontal nell’idea di musica, nemico giurato delle gerarchie: alto e basso, serio e frivolo, colto e pop. Si batté da subito per quell’idea di absolutely free e somministrò la sua originale miscela di pop & rock & black & contemporanea all’attonito pubblico di certi bar di Pomona così come un giorno avrebbe fatto alla Royal Albert Hall o all’Alte Oper di Francoforte. Celebrò la demenza sentimentale del doo wop bianco e sfogò l’amore per i più sfacciati interpreti di R&B senza dimenticarsi i Varèse, Ligeti, Penderecki. Mimò i più diversi generi da classifica per una terapia omeopatica mentre conduceva sempre più audaci esperimenti con la chitarra, convinto dall’astro nascente Hendrix (il solo della sua generazione che riconosceva come maestro) che la fisica strumentale classica fosse sorpassata e che nel profondo dei nuovi suoni elettrici/elettronici esistessero e andassero rintracciati quark, elettroni, neutrini, e anche lì il “bosone di Higgs”.

Aveva dalla sua un innato senso dello spettacolo, un gusto perverso di cabaret, e lo usò come emolliente e tonico per la sua proposta artistica; fin da un memorabile stage al Garrick Theatre di New York, quando con i Mothers of Invention tenne quattordici show alla settimana per quattro mesi, maggio-settembre 1967, improvvisando e coinvolgendo il pubblico in una oltraggiosa versione rock del Living Theatre. Il sogno di Zappa era la musica per grandi formazioni, che ottenne come voleva solo in fin di vita dopo una serie di stravaganti fallimenti e low budget orchestras, ma coltivava con gusto anche una personalissima idea di canzone, svolgendo indagini su due argomenti in particolare: il sesso e la minchioneria umana, spesso legati indissolubilmente. Aveva fama di libertino e non dimenticherò mai la spassosa conferenza stampa della prima volta in Italia, quando si presentò su un divano abbracciato a sua moglie e a un’amica che non smise un attimo di palpeggiare con gusto. Però rimase sposato tutta la vita con Gail, che gli diede quattro figli. La primogenita la chiamò Moon Unit, “modulo lunare”, il secondo Dweezil, come il nomignolo inventato per l’alluce storto della consorte. Ecco, seguite questa pista di buffi non sense e avrete un elemento in più per capire l’uomo e l’artista. La discografia trabocca di titoli assurdi, di personaggi improbabili, di leggende metropolitane e true stories alla David Byrne; tutti messaggi in codice per la carboneria freak che FZ aveva stimolato, e appuntarseli ai lobi come bizzarri orecchini è sempre stato un vanto dei carbonari.

Frank era curioso, polemico, tirannico, workaholic. Faceva e disfaceva le sue band secondo strategie che non intendeva spiegare a nessuno, assorbiva idee da tutti senza mai elemosina di copyright, vessava i collaboratori in nome della Perfezione, metteva ai ceppi o sbarcava gli oppositori secondo il codice di Francis Drake, proprio come il suo amico (nemico) Van Vliet. Prese l’abitudine di registrare i suoi show, tutti, non appena ebbe qualche dollaro da investire in nastri da un pollice e mezzo (una pratica costosa allora, mica i digital recorders di oggi). Non era solo archivio, era lievito per tanti dischi; prendeva un assolo di qui, un passaggio di là, suturava, mixava, sovraincideva, lavorando venti ore al giorno nei sotterranei della casa studio di Los Angeles, seguendo lune che solo il suo calendario riportava. Abolì la ferrea distinzione tra dischi live e in studio, portò a sommi gradi l’arte del montaggio con forbici & pecette di Teo Macero e Miles. Chissà cosa avrebbe fatto con i mezzi di oggi, infinitamente più veloci e precisi. Forse, zappianamente, li avrebbe rifiutati; troppo facili, banali, lui ci teneva a essere un artigiano e amava le folli perdite di tempo in nome di inverosimili ideali come quelle di Bruce Bickford, il re delle animazioni con la plastilina, che finanziò per anni e usò come partner per il documentario di Baby Snakes. Con la computer music però non avrebbe avuto dubbi, anzi, non li ebbe, fin dai pionieristici anni ‘80 di Jazz From Hell; le infallibili macchine programmabili a piacere gli evitavano i travasi di bile di tanti fallibili musicisti che avevano guastato le sue idee e rendevano vera la meravigliosa speranza del maestro Varèse, di strumenti capaci da soli di obbedire ai pensieri del compositore.

Ogni tanto penso che i grandi artisti non muoiano a caso ma se ne vadano dalla Terra quando i tempi li respingono, quando la loro bellezza è spregiata o considerata inutile. Zappa se ne andò alla fine del 1993, poche settimane dopo Sun Ra (e Fellini), un anno dopo John Cage. Erano giganti che non rientravano più in un mondo diventato piccolo che si avviava alla dittatura di Internet e alla progressiva orwellizzazione, e avevano troppa dignità per sopravvivere come fossili. Facile dire che ci mancano, che il dio della musica non ce ne ha mandati altri di simili. Nel frattempo il futuro pare scomparso, quelli che “rimangono indietro” sono sempre più numerosi e non riesco a immaginare un quindicenne nato nel nuovo millennio che ai genitori osi chiedere come regalo di compleanno la telefonata a un musicista “che pareva uno scienziato pazzo. Era meraviglioso, pensai: finalmente uno scienziato pazzo aveva fatto un disco!”

Nessun commento:

Posta un commento